このブログの記事にはプロモーションが含まれている場合があります

【シューマッハワイルド 2025.9】シューマッハカレッジ日本人向けプログラム by 東京アーバンパーマカルチャー

2025年9月、ようやくイギリスのシューマッハカレッジ(Schumacher College)に行ってきました!

シューマッハカレッジとは、30年以上もイギリスのデヴォン(Devon)でホリスティックな教育を実践してきた機関で、共同創設者は日本でとても人気で尊敬されている平和活動家のサティシュ・クマール。

東京アーバンパーマカルチャーのソーヤー海くんは長年シューマッハに日本人グループを連れて行くショートプログラムを企画しており、今回私は初めて一緒にオーガナイズさせてもらった。

まだまだ体験したことを消化しきれていない感はあり、おそらく数ヶ月、数年経ってようやく腑に落ちたり理解が深まるのだろうなと思う。

このブログではプログラム終了後の1ヶ月強の間に受け取ったこと、残しておきたいエッセンスをざっくり時系列&トピックごとに簡単に紹介!

なお、私はこのプログラムの事務局で、現地では通訳・解説をしていた海くんのメンテナンス担当(=マッサージ係!)が主要な役割。

実はかなり責任重大で(海くんが不調になるとプログラム自体に支障が出る!)、私自身の調子を整えるために度々1人の時間を取ったり私自身のケアをする必要があった。

なので、ブログで紹介できるのは関われたパートで、残念ながら全部のセッションにフル参加はできていない。

そんな中、少しでもシューマッハの核にある

- 「ホリスティック教育(holistic education)」

- 「頭、心、手(head, heart, hands)」

- 「土、魂、社会(soil, soul, society)」

といったコンセプトというのかな?大切にしていることが伝わったら嬉しいです!

シューマッハカレッジとシューマッハワイルド

私自身の理解のためにも、ここで少しだけシューマッハカレッジとシューマッハワイルドについて整理しておこうと思う。(詳しくは後半にソーヤー海くんによる解説YouTubeを貼ってあるので、そちらをぜひご参照ください!)

シューマッハカレッジはダーティントンホール財団(DHT)を母体に、イギリスのデヴォン(Devon)にあるダーティントンエステートに1991年設立。

以来30年以上にわたってホリスティック教育を実践してきた大学院大学で(イギリス政府にも認められていた)、オルタナティブな世界のあり方を学びに世界中から人々が訪れてきた場所。

「トランスディシプリナリー/学際教育(transdisciplinary education)」、つまりエコロジーと経済学、科学、アート、哲学、そして暮らしなどを分断せずホリスティック(全体的)に扱っているのが一般的な大学との大きなちがいの一つ。

そもそも、ともに暮らしながら学ぶという点ではアシュラムの要素もあり、教育と生徒の隔たりがないのもかなり特徴的だと思う!

2019年のプログラムの様子を書いた海くんの記事を読むと、イメージしやすいかと(on ウェブマガジン「グリーンズ」)↓

そしてシューマッハカレッジとダーティントンの間に長年あった価値観や文化の不一致、財政危機、2024年8月に突然迎えた終わり。

30年以上ともにいたダーティントン財団との関係性の終焉は、教員、スタッフ、学生たち、そして世界中にいる卒業生に多くの痛みと嘆き、混乱を招いたと思う。

それでも残った教員・スタッフたちが新しい流れを「シューマッハワイルド」と名付け、再生の道を模索しながら世界各地とオンラインでコースの開催を続けたこの1年。

私たちはそのトランジションの最中このプログラムを企画していて、まさにカオスの渦に巻き込まれたような感じだった。

さまざまな問題が次から次へと発生し、現地に到着するまでどころか、プログラムが終了するまでヒヤヒヤしっぱなしだったのだから😂

そんな激動期の中プログラムでともに過ごした15人の参加者は、大学の教員や学生、コミュニティ運営をしていたりウェルビーイング・教育に関心の高い人たち。

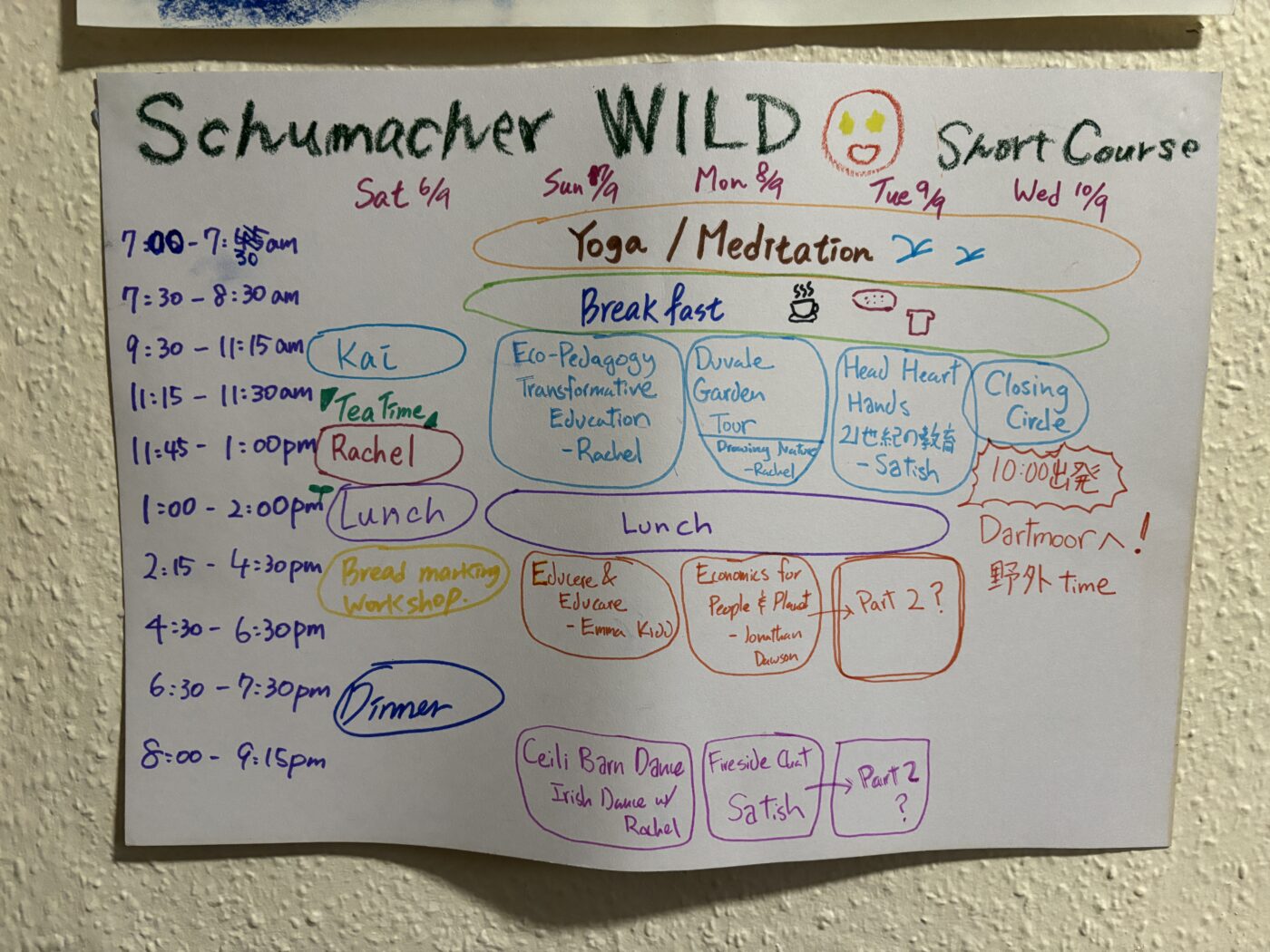

シューマッハチームとの5泊@Duvale Priory

今回企画した日本人向けシューマッハワイルド ショートプログラムの内容は、おおよそ上記のタイムテーブルで進められた。(もちろん途中で変更あり笑)

教員による「頭、心、手(head, heart, hands)」を使ったセッションだけでなく、任意参加の朝のヨガ・瞑想、食事の準備と片付け、そのほか暮らしに関わるさまざまな実践が盛り込まれた5日間!

チェックインや庭でのエンボディメントプラクティス

私たちは毎朝サークルを作り、身体を使ったゲームのようなことをしたり、お互いの心身の状況をシェアするチェックインをしたりした。

「エンボディメント(具現化・体現/embodiment)」は大事なキーワードの一つで、頭で考えるだけでなく体感するワークがたくさん。

写真左下のワークは海くんが提案したもので、枠組みの中にいるときと外に出たときでどう感じ方が変化するか?を体験。それぞれ全然ちがった経験をしていて面白かった!

(私は、枠の中と外を行き来したり間にいるのが心地よく感じて、まさに自分の人生を表しているなと思った)

そのほか、教員の1人レイチェルのファシリによる五感を使って植物にあいさつするワーク(と言うと怪しそう😂)、独自のルールを決めてキャッチボールをしたり、遊びの要素が強かった印象。

食べることは生きること!常駐シェフがいる贅沢なプログラム

なんと!プログラム中はシェフが常駐しているという贅沢な日々✨

シェフのフィルを筆頭に、最初の数日来てくれたイタリア人のロージー、そして参加者たちが作ってくれたベジタリアンフードは、どれも本当に美味しくて養われた😋(間違いなく食べすぎた)

食卓を囲みながら、セッションで学んだり感じたこと、それぞれの人生のことなどを分かち合う時間が毎日毎食あり、おかげで一人一人とゆるやかにつながる時間が持てた。

本当は私もキッチンアシスタントがしたくて、でも冒頭に書いたように自分の養生を優先して関われなかったのがとても残念。次回があれば、その時間を作りたいなぁ……

食の大切さについて書かれた、シューマッハで長年シェフを務めていたジュリアの記事を発見:

かつてのシューマッハカレッジのキッチンの様子(ダーティントン財団が作った動画だけど笑):

「手」を使って創造するフラワーアレンジメント

シューマッハや去年行ったインドのナブダーニャ農園でのプログラムでは、みんなで共同生活をしながらインドで「シュラムダーン(Shramdaan)」と呼ばれる奉仕の時間のようなものがセッションの合間にある。

このフラワーアレンジメントはおそらく私が唯一しっかり参加できたもので、ワクワクしながら庭にある花々や植物を摘み、感性のままに活ける時間に癒された。

一緒にやった参加者さんたちとは写真撮影も楽しみ、こんな素敵な1枚を撮ってもらった🌼

今回のプログラム中、サティシュはしきりに「美(beauty)」「美学(aesthetics)」の大切さを語っていて、私の心に一番響いたことだった。

現代社会で私たちが直面している危機は、美学の欠如によるものだと。

「美」というものはとても感覚的で個々人によっても異なるかもしれないけど、でもおそらく共通するものも多くあるはずで。「美しい」と感じる心を育み、それを表現していきたいなぁと思う😌

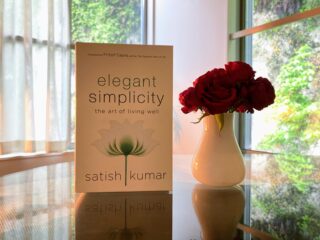

サティシュ・クマール(Satish Kumar):ファイヤーサイドチャット、「頭・手・心」の教育

そんなわけで、やっぱりシューマッハと言えば!のサティシュには、去年の「ガンジーと3つの平和」以来、約1年ぶりに会えた。

夜に暖炉を囲んで輪になって話す時間を始め、朝の感謝の瞑想、食事のときなど、あらゆる場所でサティシュとともに過ごせるのがこのプログラムの大きな魅力。

相変わらずの愛と情熱溢れる言葉、89歳になったとは思えないパワフルさ、その存在とあり方をしっかり全身でまた浴びて、充電させてもらった!

私の人生の中でも間違いなく影響力のある先生の1人であり、かつ毎年会いに行きたい親戚か近所のおじいちゃんのような親しみやすさもあり……

また来年もどこかで会えるといいなと願いながら、それまでは私もサティシュのようにとは到底いかないまでも、巡礼の旅を続けながら「美と愛の創造者」として生きたい💐

(サティシュのセッション内容については、いずれ別記事で紹介したい!目標!下記は2024年のインドプログラムと、私が大好きな本について ↓)

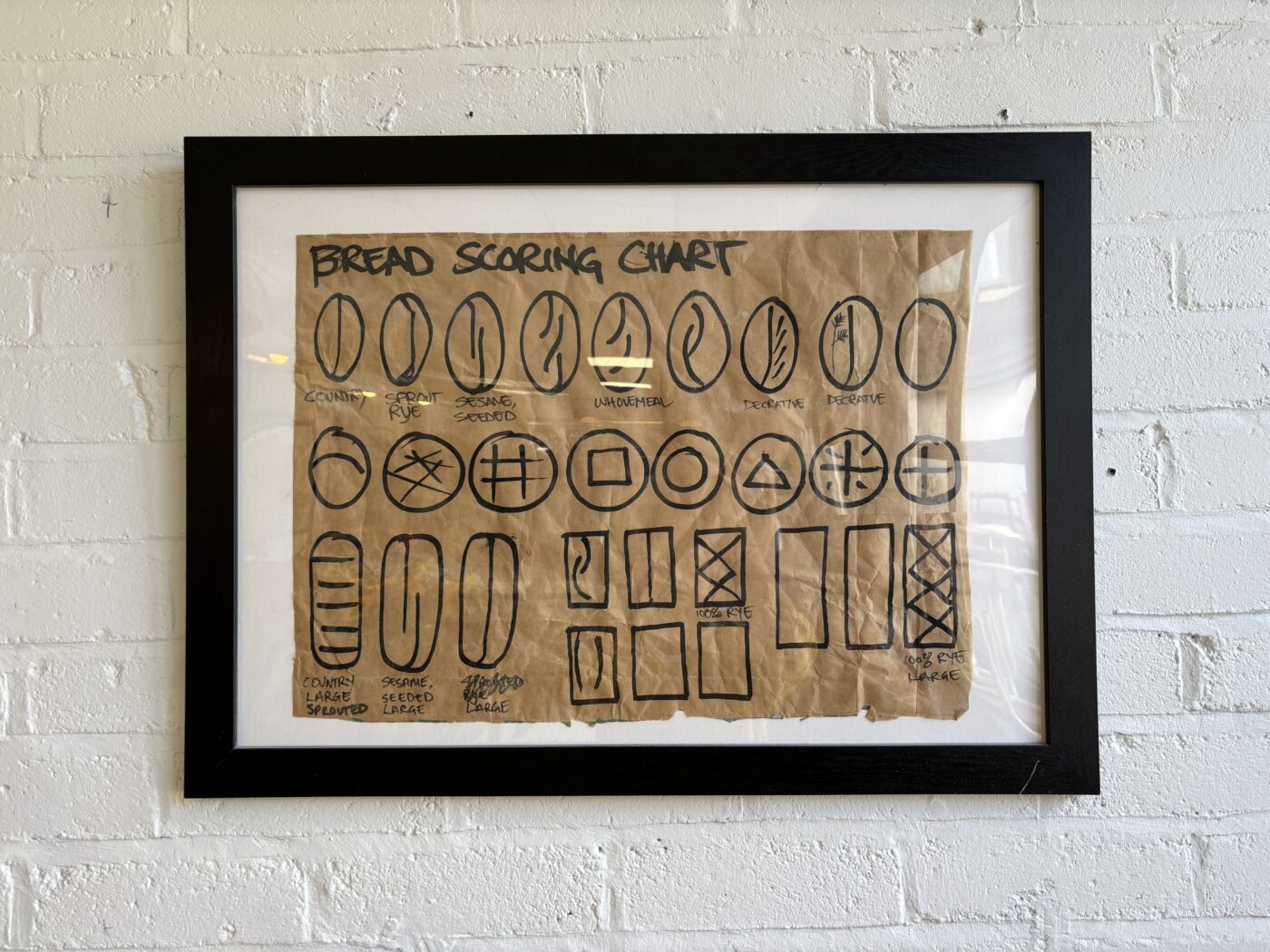

フィル(Phil):サワードウブレッド作り

常駐シェフのフィルによるサワードウブレッド作りワークショップ!彼は現在デヴォンにあるミル付きの素敵なベーカリーに勤務中(後ほど写真で紹介します)。

もはや細かいパンや粉の話はどこかに飛んでいってしまったけど、グループで真剣に材料一つ一つを測るプロセスはなんだか面白おかしく、このあと自分たちの常在菌がたっぷり含まれたパンももちろん実食😆

これまた五感を使った楽しい時間だった!

レイチェル・スウィーニー(Rachel Sweeney):教育の未来、エンボディメントと教授法

今回のプログラムの中心的存在だったレイチェルは、パフォーミングアーツやダンスのプロ。

彼女のセッションは屋外での身体を使ったワークが多かったのだけど、自分が動いているだけに写真がなく、これは唯一屋内で行われたセッションの様子。

出身地であるアイルランドと移民との関わり、そして新潟の佐渡島での取り組み(佐渡自然共生科学センター)のことなど、シューマッハ以外の話も興味深かった。

このメモは誰の言葉だったのか?海くんか参加者か、何人かの声だったか思い出せないけど、最近私の中でも日本について考えることが多く、ここに残しておく。

- 日本の社会運動には、”holistic/全体性”や”embody/体現・具現化”がない。”市民”という感覚がないかも?どちらかというと”消費者”というアイデンティティのほうが強いのでは?

- 日本の中にある閉塞感、主張できないという空気感が流れている。”感じる” ”体感する” が切り離されている。

- 人がその人の魂として生きられる場所が少ない、魂の力がすごく低くなっている気がする。

- 日本は2,3回分断が起きた(明治維新や戦争)。そして今の人たちは物質的に豊かだから”ひま”で、デモなども起きないのでは?西洋ではもっとdignityの主張などが強いのでは?

エマ・キッド(Emma Kidd):エデュチェーレ educereとエデュカーレ educare

エマのセッションは、現象学(phenomenology)について。相変わらずそれって何?状態なのが正直なところで、このウィキを読んだところで「?」だけど……

現象学(げんしょうがく、独: Phänomenologie〈フェノメノロギー〉)は、哲学的学問およびそれに付随する方法論を意味する。

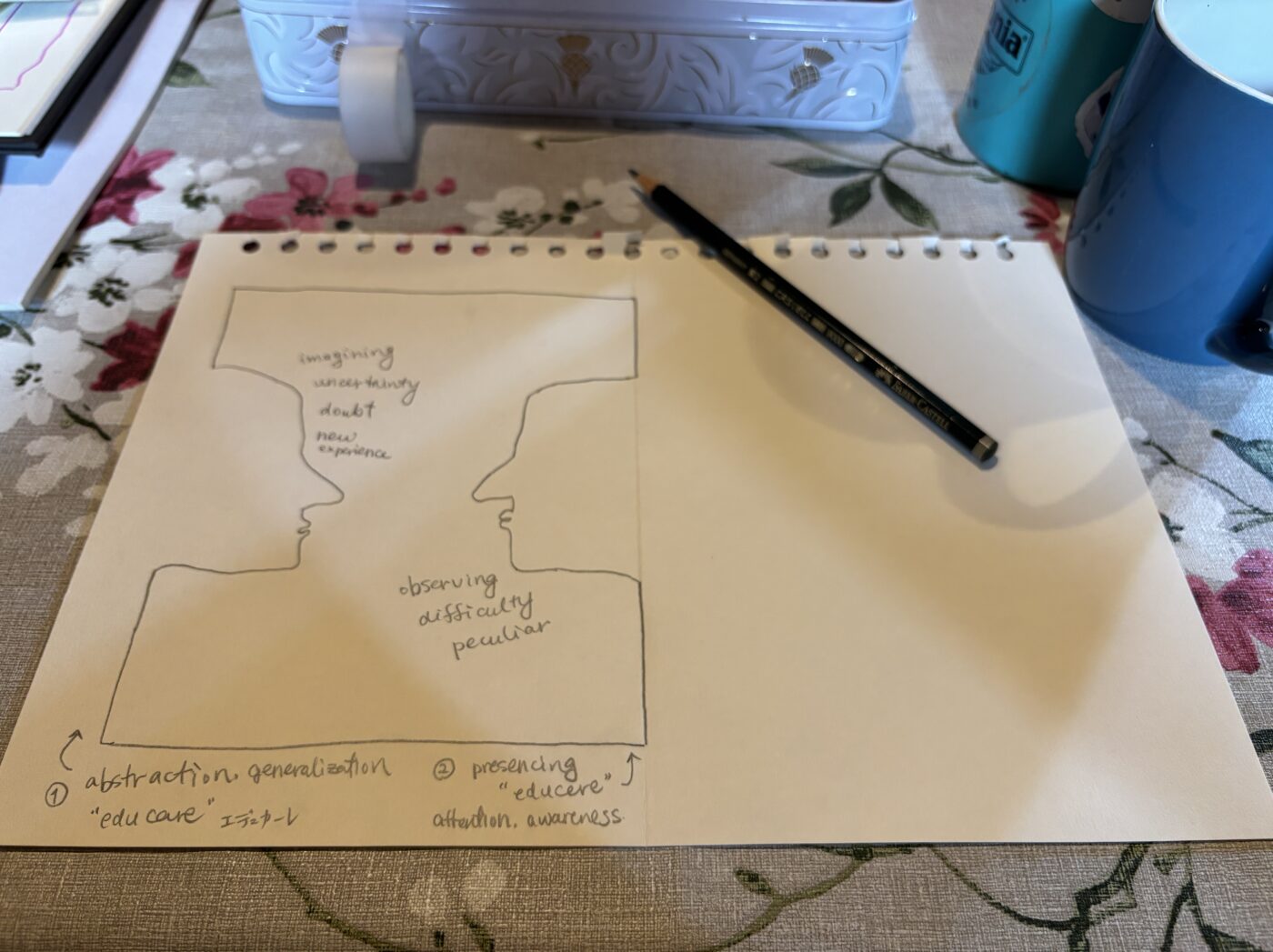

セッションでは、人の横顔を描いたり(右下写真)、騙し絵を数枚見たりしたのだけど、エマが話していて理解できたことを少しシェアすると:

私たちは起きた現象に対して意味付け(meaning making)を無意識的に行っている。それは日常をシンプルに・簡単に生きるために必要なことだけど、決めつけや見下しなどにつながりやすい。

例えばコミュニケーションでよくあるのは、誰かの行動を見て「彼は怒っている」と予想するかもしれないが、実際に何が起きているかは聞いてみないとわからない。

- “What is happening?” ー 「何が起きているのか?」

- “What is this life in its own terms?” ー 「この人生とはいったい何なのだろうか?」

そう問うことは、意味付けを超えていく機会である。

ジョナサン・ドーソン(Johnathan Dawson):人と地球のための経済学と教授法

ジョナサンのセッションでは、リジェネラティブ経済学を軸にしながら、やはりさまざまな体感型のワークをやった。

上の写真3枚を見ると、一体何の授業なのかさっぱりわからないと思うけど😅

1人がとある状態(ポーズ)でその場に入り、そこにまた新たな1人が加わって最初の人と呼応した何らかのポーズをし、また新たな人が加わり…… と演劇のワークショップで昔やったような内容だった。

ただ、私はジョナサンのセッション中ほぼ不在だったので全然書けることがありません…… 参加者のフィードバックを改めて聞かせてもらいたい!

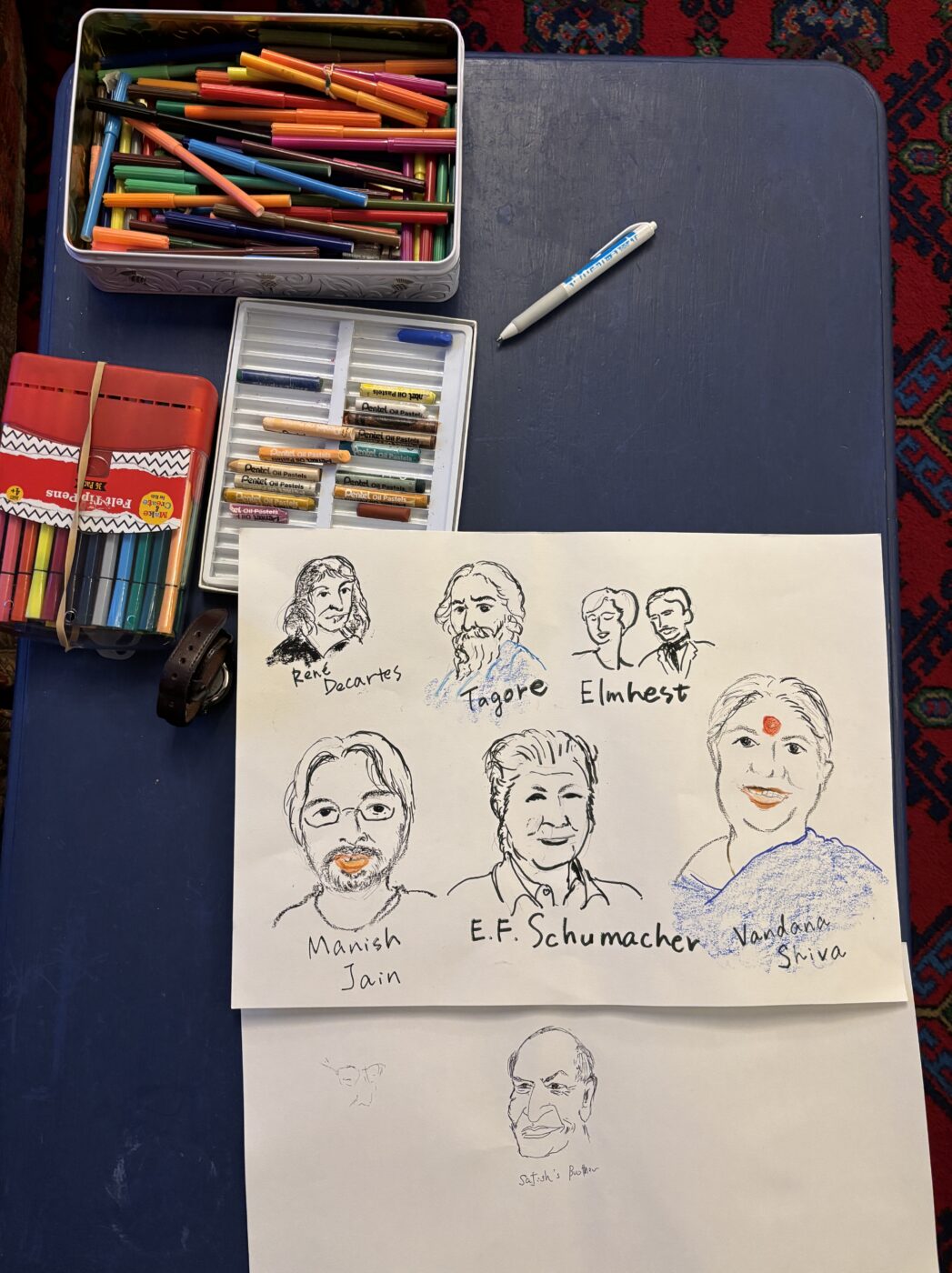

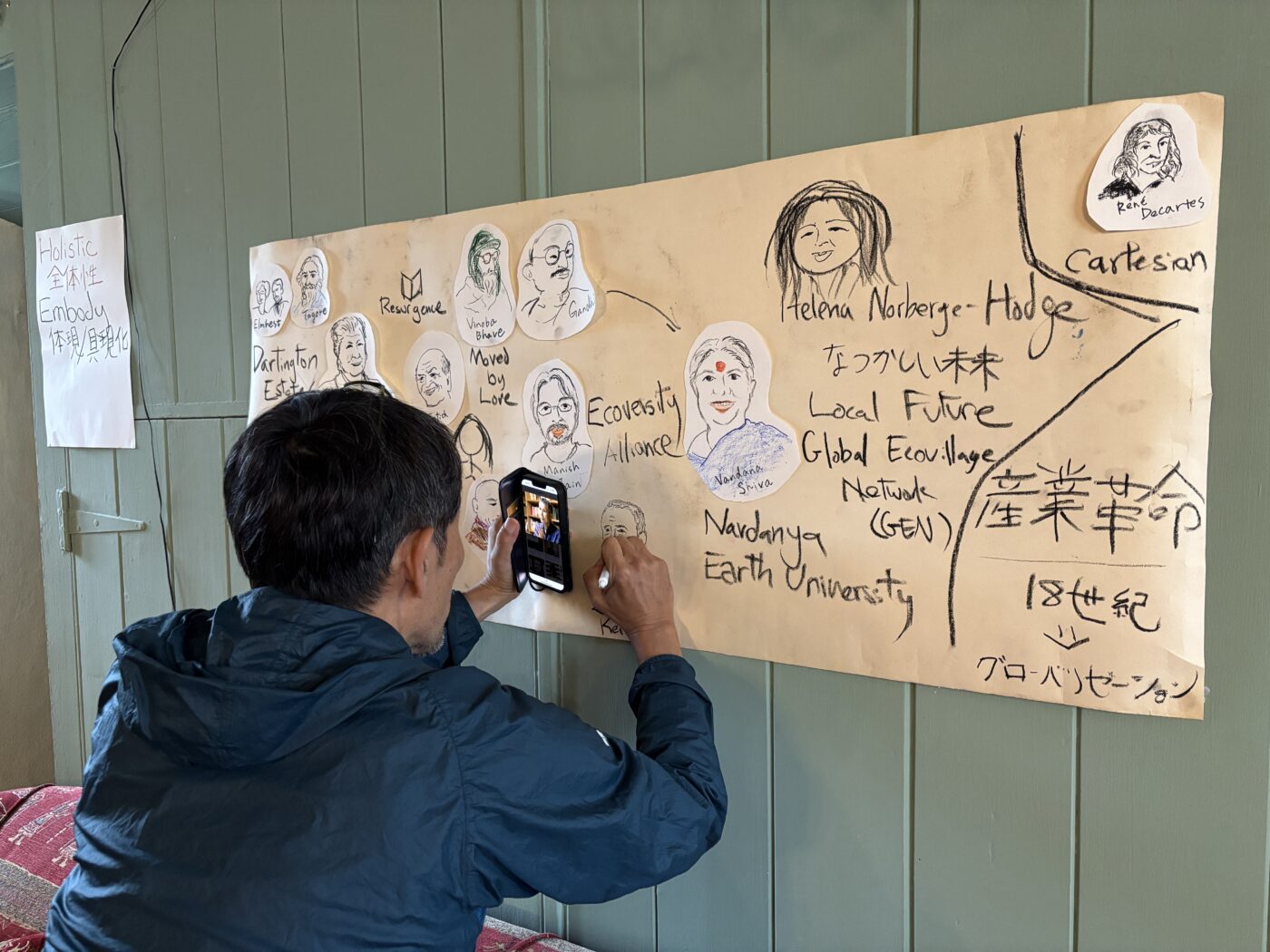

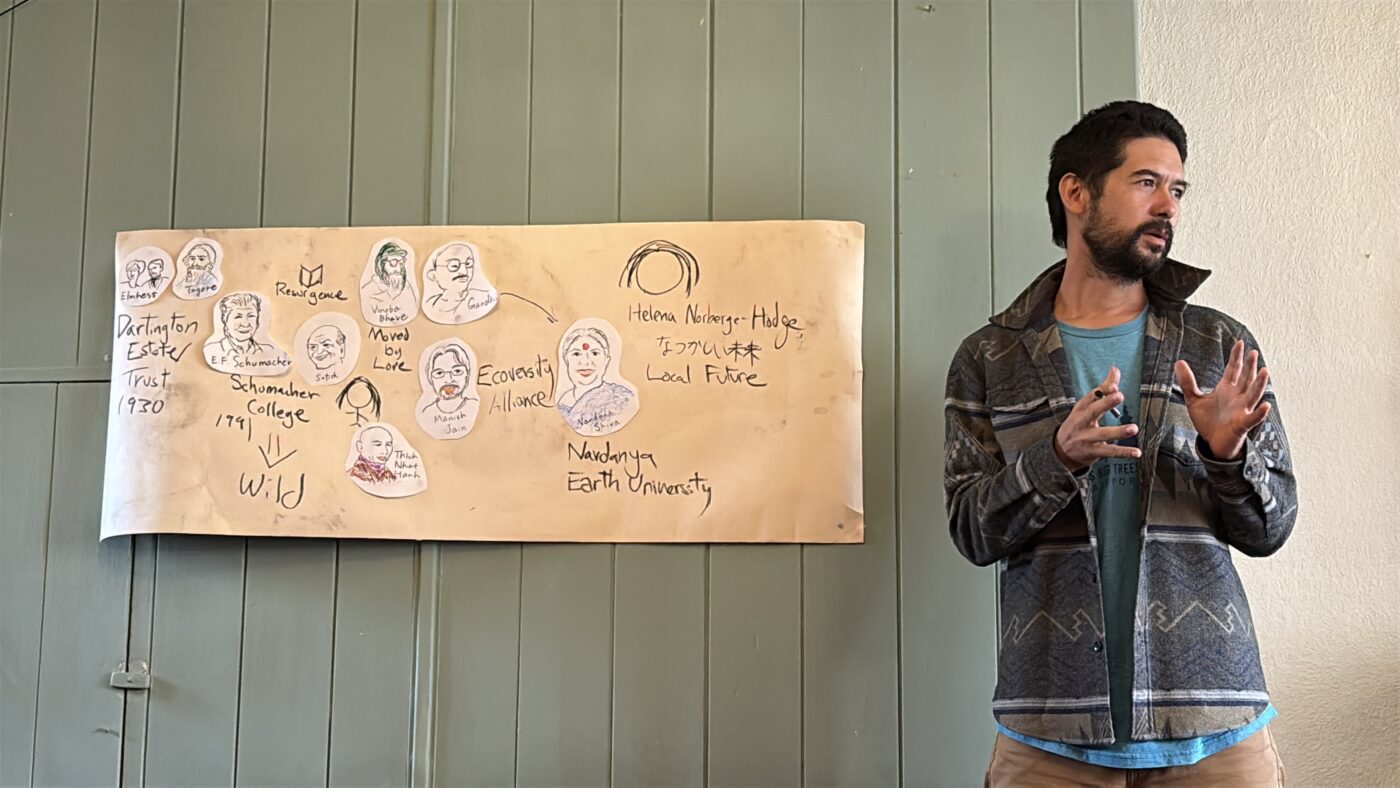

ソーヤー海:シューマッハカレッジの歴史的人物紹介

海くんのアイディアで、シューマッハカレッジとそこに関わる重要人物たちの相関図を描くことに!

主に2人のアーティストたちが描いたリアル(たまにえ?という人もいる笑)な似顔絵を見ながら、海くんが産業革命から現在のグローバリゼーションとその限界や問題なども交えて解説。

1時間に及ぶ長編だけど、とても興味深いのでぜひ下記YouTubeをご覧ください👇

日本人グループのみでの1泊@Embercomb

ダートモア国立公園(Dartmoor National Park)

6日目の朝にシューマッハの講師陣とデュヴァレにお別れをし、バスに乗ってダートモア国立公園(Dartmoor National Park)へ!

このバスの手配がまた非常に難ありで…… 当初は全員の座席は辛うじてあったものの、私たちのスーツケース等の大荷物の保管場所まで頭になかったようで、ここはインドかな?という押し込みスタイルでの移動となった🤣

これもまた良い思い出?!

ウェブサイトから引用すると、ダートモア国立公園とはこんな場所:

ダートモアを形成する花崗岩は、3億年以上前に地中深くで生成され、人類は過去1万年かけてそれを形作ってきました。これらの力によって、ダートモアは、樹木が生い茂る渓谷や干し草の草原から、壮大な湿原や荒涼とした荒野まで、変化に富んだ生息地に恵まれた素晴らしい景観を作り上げました。

私たちが訪れたときは、写真のように霧がかかり、寒く、雨も降っていて、なんとも神秘的な景色が広がっていた。

ここをプログラムに入れた目的としては、それまでのシューマッハカレッジでの学びを味わい、消化しながら、大自然の中1人で過ごす時間を作ること。

それにはやや過酷な環境ではあったものの、参加者であり今回のプログラムのアドバイザー的存在だった山田博さんによるファシリテーションを経て、2時間近くそれぞれの場所で過ごした。

私自身ダートモアでの時間はとても有意義で、

- 分離とつながり

- 孤独と一体感

- 縦と横

といったデュアリズム的?な概念それぞれを感じたあと、それらが溶け合うような感覚を体験したような……

「3億年以上前に形成された岩」というとてつもなく想像を絶する時間軸をイメージしているうちに、自分の先祖、両親等々の存在はもちろんのこと、これまでの一つ一つの小さな選択、ここ数年の旅と自分が出会った人や土地とのつながりがなければ今の私がないんだなという、当たり前のようで忘れがちなことを再確認。

この生への感謝の気持ちが湧いてきて、涙し、そして1人歌っていた。

また、こういった教育や学びというのは、自分の中から生み出せるのだなと思ったのも大きな収穫だったと思う。

こうやって文章にしても他の人にとっては「?」だろうけど、私自身の身体にはこの感覚が刻まれていて、いつでも必要なときに帰ってこれる場所のような気がする。(物理的にだけでなく、心の中・脳内で!)

アンバーコーム(Embercomb)での “収穫” の時間

そんな深く、そして寒いダートモアでの時間を終え、最後の夜を過ごす会場アンバーコーム(Embercombe)に到着!

なんと、ダートモアとは雲泥の差の天気で、晴れ間が出てきた☀️(と言いつつ、このあとまた雨が降ったけど笑)

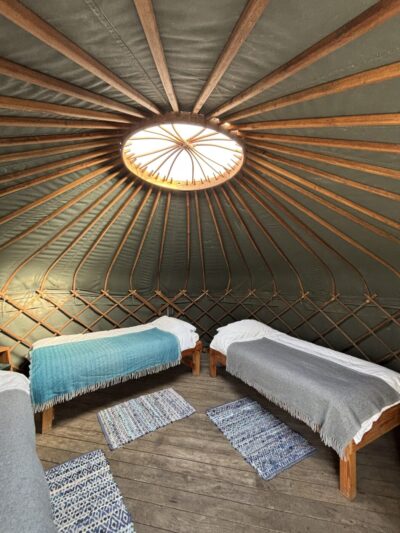

この温かさと、用意してくれたおやつを味わいながら、それぞれのヤート(yurt/小屋とテントの間みたいなもの)にチェックイン。かわいい!

濃厚な日々だったからここではなるべくゆったりしつつ、夜遅くまでそれぞれの思いを分かち合ったり、マッサージしてあげたり、と思い思いに過ごした最終日の夜。

翌朝はまた天気に恵まれ、外でシューマッハカレッジでやったワークを再びやったり、海くんのファシリでDUP(Dances of Universal Peace)の歌と踊りを数曲みんなでやった。

私にとっても大切なプラクティスの一つであるDUPを青空の下みんなとでき、心も身体も養われた時間だった!(DUPについては下記記事を参照 ↓)

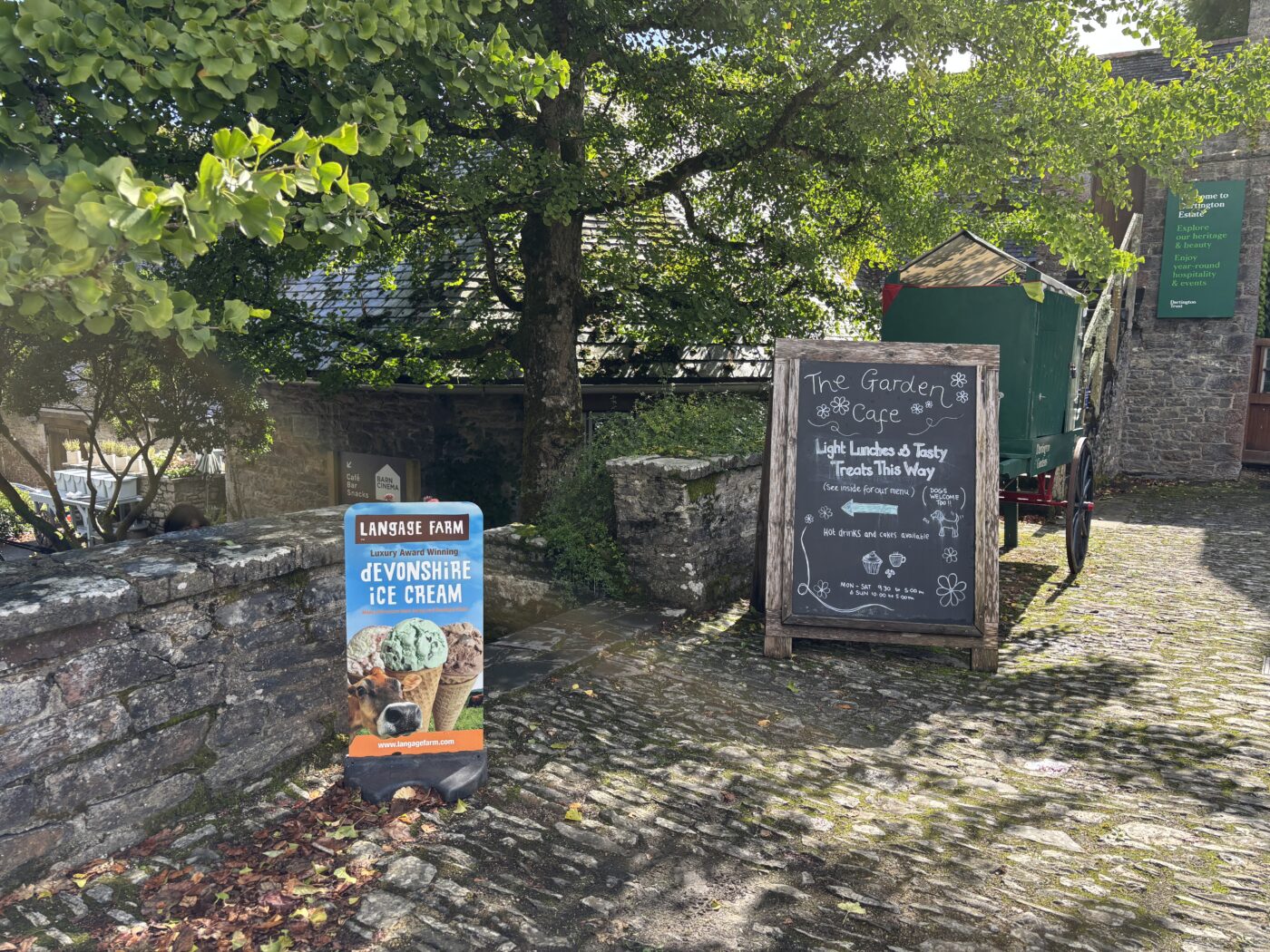

ダーティントンエステート(Dartington Estate)を見学

2024年までシューマッハカレッジが運営していた場所が、ダーティントンエステート(Dartington Estate)内にあり、希望者で訪問してきた。

800エーカーに及ぶ広大な敷地に宿泊やウェディングができる歴史的建造物、素敵なカフェや庭園などがあり、美しい場所だったけど、ここからシューマッハは追い出されたんだなぁ……と複雑な気持ちにも。

フィルの職場・ルナズベイクハウス(Luna’s Bakehouse)を見学

プログラム中にシェフとして常駐していたフィルが現在働いている「ルナズ ベイクハウス(Luna’s Bakehouse)」を訪問!

ダーティントンエステートから車で少し行ったところにあり、閉店したあとにミル(製粉所)を見せてもらい、パンの製造工程を教えてもらった。

リジェネラティブ(再生)農業に基づく材料のみを使用し、愛情たっぷりに作られたパンは美味しく、なんともかわいいベーカリー&カフェ🧡

シューマッハカレッジで出会った人々と過ごした時間が何よりの宝!

今回私にとっては初の、そしてようやく叶ったシューマッハカレッジ訪問。

と言っても参加者としてではなく企画者の1人であり、現地では通訳&解説のソーヤー海のメンテナンス担当という重圧を抱えていたため、自身のウェルビーイングを保つので精一杯だった気がするけど……

こうして写真を見ていると、みんなと過ごした毎日の瞬間瞬間が宝のようで、一緒に暮らしながらさまざまな体験や学びをともにできたことが何よりのギフトだなと思う☺️

それぞれの内面でいろんなことが起きていた1週間。そこからどんな発見や気づき、学びを得て、この先どんなふうに生きていくのだろう?

そんな後日談も聞きたいし、いつかどこかで再会できる日を楽しみにしています!

最後にリンクと、最近公開されていたSchumacher Collegeの動画もぜひ!